トップ > 健康・医療・福祉 > 障害者支援・地域福祉・生活支援 > 地域福祉とは > 地域福祉って何?

更新日:2022年09月22日 11時54分

地域福祉チラシのクロスワードの答えは、ページの最後にあります。

地域福祉って、普段あまり聞きなじみのない言葉だと思います。でも、実は関係のない人はいないことなのです。

言葉を分解してみましょう。「地域」は、住んでいる場所や働いている所、そしてその周辺のことです。では「福祉」。 “福”も“祉”も、“幸せ”を意味する漢字です。英訳すると「welfare(ウェルフェア)」。これは造語で、「well=よく」と「fare=生きる」を合わせてできた単語。「よりよく生きる」という意味だそうです。

つまり地域福祉とは、一人ひとりの幸せだけでなく、地域に住むみんなが幸せに、よりよい生きかたができるということになりそうです。地域には高齢者や障害のある人、大人も子どもも、いろんな人が暮らしています。お互いの違いを認め合いながら、その人らしく毎日よりよく生きれるように、必要なことを整えていく。それが「地域福祉」を進めることなのです。そして、地域に住む皆さんで一緒に考え、答えを作っていくものなのです。

令和2年度、あるプロジェクトが「地域福祉」を自分たちなりに捉え、これからの社会に必要なものを仮説立てて、一つの資料をまとめました。

フリーランスが集まった市民団体「チエツクproject」と、久留米市社会福祉協議会、久留米市という、立場の違う三者が協力して挑んだ事業「はじける文化と地域ロマンプロジェクト(はじロマプロジェクト)」の一つの成果物です。目指す姿を“誰もが住民として「○○」し合える社会”とし、実現に必要な視点を探りました。それを示した資料を紹介します。

「地域共生社会の実現に向けた包括的支援体制構築事業ー経過報告と気付きの提案」 (4552キロバイト)

(4552キロバイト)

また、これからの社会にどんな場(プラットフォーム)が必要なのかも模索しました。そして、生まれてきた一つの場が、ロマンを通して地域福祉を感じるお話会「はじロマ会」です。令和2年度、月1回の頻度で開催してきた会では、参加者が暮らしの中で感じた自分のロマンを話し、残りの人は心を開きロマンに浸る。ただそれだけの目的もない会です。

この場で、とても面白い変化が見られました。会の終了後、初めて会った人同士が、あたかも前から知っている人かのような距離感で話すようになります。また、やりたいことを深く知った人同士、その後の関係が簡単に形作られ、連携した事業なども生まれました。

はじロマ会を通して、私たちが気づいたロマンの効果は、

こうした力を持つロマンが『日常的に話せるようになると地域が変わる』という仮説が生まれました。

ここで、実際にはじロマ会で話されたロマンを紹介します。心の中にあたたかい物を感じたら、それがロマンです。そして、そういった話ができる関係性や場所を身の回りに見つけて、ロマンを語り合うと、周りの人たちとの関係性が少し違ってくるかもしれませんね。

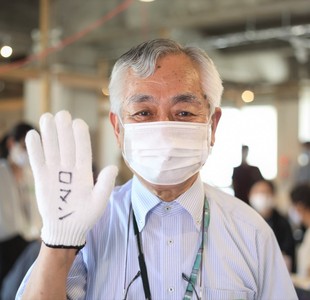

はじロマ会の定番「ロマン手袋」。話を聞いてロマンを感じたら、手をあげて「ロマン!」と共感を表現

はじロマ会の定番「ロマン手袋」。話を聞いてロマンを感じたら、手をあげて「ロマン!」と共感を表現

今はSNSで誰もが情報発信をできる時代です。いろんな人の投稿に現れる波乱万丈な人生と、自分の平凡な人生を比べ、不自由なく育った事に強く負い目を感じていた頃が、私にはありました。そんな考えを手放す事ができた経験の話です。

今はSNSで誰もが情報発信をできる時代です。いろんな人の投稿に現れる波乱万丈な人生と、自分の平凡な人生を比べ、不自由なく育った事に強く負い目を感じていた頃が、私にはありました。そんな考えを手放す事ができた経験の話です。

私は創作落語を用いて防災や食育の講演活動を行っています。駆け出しの頃は、いろんな講演会の運営を手伝っていました。そこで目にしていたのは、講師が自身の過酷な生い立ちや、大病を克服した経験を語り、多くの人が涙を流す光景でした。次第に「人の心を動かすのは逆境を克服した人だけだ」と思い込むようになり、自分の経験が浅いという焦りも重なって、しばらく苦しんでいました。

そんな時に出会ったのが、かの有名な松下電器創業者の松下幸之助さんの本でした。そこに書かれていた次のような趣旨の一節に触れ、心がとても軽くなりました。

「逆境を克服する事は尊い事だが、順境も同様に尊い。逆境であれ、順境であれ、与えられた境涯に素直に生きなくてはならない」。

人と自分を比べず、与えられた人生に素直に感謝しようと感じました。他者にない強みを産もうとしても、上には上がいる。案外、個性とは人と自分を比べない事から生まれるのかもしれません。

はじロマ会はいろんな話が飛び出します。「ロマン」には客観的な大小があります。でも、比較は無意味です。自分の中で大きいロマンなら、それは壮大なもの。誰もが自分を肯定できる日が来ることを願って、皆でロマンを語り合えればと思います。

私のロマンは、篠山城(久留米城)に天守閣を建てる事です。約50年前に、建てるなら3億円くらいは掛かるだろうと、貯金を始めました。しかしなかなか、全然溜まらず。

私のロマンは、篠山城(久留米城)に天守閣を建てる事です。約50年前に、建てるなら3億円くらいは掛かるだろうと、貯金を始めました。しかしなかなか、全然溜まらず。

もう一つのロマンは、仲間と10年前に始めた活動で、市内に8万人の認知症サポーターを養成すること。認知症になっても、安心・安全な街づくりです。今はまだ3万人。でも、私もまだ80歳。100歳までは活動しようと決めていますから、まだまだどちらの夢も、道半ばです。これからも、妻の強い理解と影の支えの下、チャレンジしていきたいと思っています。

私は小学生から結婚するまでバトントワリングを習っていました。初めて舞台に立ったのは小学校6年生の時でした。

その前日練習の時。笑顔を全然出せず、演技に力がないって、指導者に怒られ続けました。もう辞めてしまいたい、明日絶対に出たくないと思うようになって。とにかく不安な気持ちで家に帰っていると、隊長がわたしを呼び止めて、こう言ってくれたんです。

「みっちゃん。人はね、一瞬で変わることが出来るんだよ」。

本番の日。演技は小6の3人で、私がセンターだったので、とにかく必死に演技しました。大会じゃないから、表彰はないけれど、私を怒り続けた指導者が、泣きながら私の手を握って、「素晴らしすぎた」って褒めてくれました。

その時に「あ、私あの瞬間に変わったんだ」って気づいたんです。それから何か嫌なことあっても、クヨクヨもするけど、人は必ず一瞬で変われるって信じているから、なんでも立ち向かえるようになりました。

私が 陸上部で汗を流していた高校時代。3年生のシーズン前に足を怪我し、続いて腰も傷め、記録会も含めて全く走れなくなりました。チームメイトはインターハイ予選に出場し、どんどん記録を残していく中、走れない自分に何ができるのか分からず、目標も見失ってしまいました。

そんな時、ふと頭に浮かんできた言葉がありました。3年間、陸上部で熱心に指導してくれた先生が教えてくれた「感謝・信頼・素直」。そして、小さい頃から母に言われていた「何も咲かない寒い日は、下へ下へと根を伸ばせ。いつか大きく花が咲く」という言葉でした。

“素直”に人の話に耳を傾け自分の心と向き合った時、ここまで成長させてくれた先生やチームメイトに“感謝”して、3年間自分がやってきたことを“信じ”、メンバーに恩返ししたいと、自分にできることを考えるようになれました。そして「チームメイトが持っている以上の力を発揮し、納得いく結果を残してほしい」と、私はサポートに回ることを決心しました。

私自身も「大学に合格すること」に目標を設定し、前を向いて、今はこつこつ根を伸ばす時期と考えられるようになったんです。この二つの言葉は、今でも心に大切に留めています。

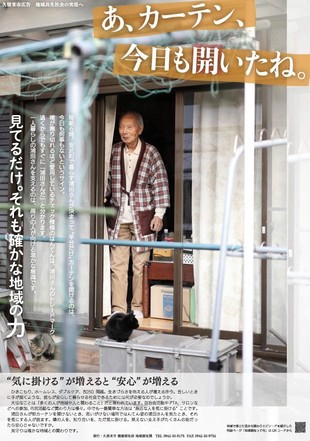

「見ているだけ」。地域や人との関わりは、意識を向けるだけで始まります。市は、地域福祉を身近に感じてもらうポスター・チラシを制作しました。ポスターは市内約6000事業所へ配布。チラシは市内の公共施設の他、市民の皆さんの身の回りの施設や店舗に順次配布していきます。

「見ているだけ」。地域や人との関わりは、意識を向けるだけで始まります。市は、地域福祉を身近に感じてもらうポスター・チラシを制作しました。ポスターは市内約6000事業所へ配布。チラシは市内の公共施設の他、市民の皆さんの身の回りの施設や店舗に順次配布していきます。

みんなで「いきる」