トップ > 暮らし・届出 > 上下水道 > その他広報 > 上下水道図鑑(ずかん)

更新日:2024年11月21日 09時44分

水をきれいにするためのいろいろな施設(しせつ)や、水道や下水道に関(かん)する設備(せつび)・器具(きぐ)などを紹介(しょうかい)します!

久留米市にはいろいろな上下水道施設(しせつ)があります。みなさんの家の近くにはどんな施設(しせつ)があるか地図(ちず)で確認(かくにん)してみよう。

水道や下水道に関する設備(せつび)や器具(きぐ)などについて、みなさんはどれくらい知っていますか?

ここでは、ちょっと珍(めずら)しいものから、じつは身の回りにあるものまでをいくつか紹介(しょうかい)していきます。

災害(さいがい)や事故(じこ)で上水道管(かん)が壊(こわ)れて水が送れなくなったときに、飲み水を運び、車の後ろについている蛇口(じゃぐち)から水を配ることができる車です。久留米市には、2,000リットル・3,000リットルの飲み水を運ぶことができる給水車(きゅうすいしゃ)が1台ずつあります。

非常用給水袋(ひじょうようきゅうすいぶくろ)

災害(さいがい)などで水が送れなくなった時に、清潔(せいけつ)に飲み水を給水(きゅうすい)することができる袋(ふくろ)です。一度に6リットルの水を入れることができます。

上のポケットに入っているベルトを使って、リュックのように背負(せお)うこともできます。

どのくらい水道を使用したかを測(はか)る機械(きかい)です。メーターの数値(すうち)をもとにして水道料金を計算します。水道があるところには必ず水道メーターが設置(せっち)されています。

ただし、井戸の水を使っているところにはメーターがついていません。

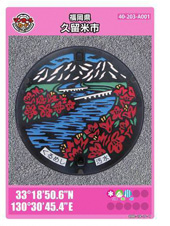

マンホールとは、下水道管(かん)の維持(いじ)や管理(かんり)のために、人が入れるように設置(せっち)している穴です。このマンホールの蓋(ふた)に、地域独自(どくじ)のデザインを施(ほどこ)したものがデザインマンホールです。

デザインマンホールで使われているデザインは地方の名物や観光名所(かんこうめいしょ)などが多いですが、キャラクターとのコラボしたものなどもあります。

全国各地のいろいろなデザインのマンホール蓋(ふた)をカードにしたものです。マンホール蓋(ふた)の写真のほかに、デザインの由来(ゆらい)やご当地情報(じょうほう)、下水道に関(かん)する豆知識(まめちしき)などが載(の)っています。久留米市のマンホールカードは久留米シティプラザと上下水道料金センター窓口(まどぐち)で配っています。

詳しくは、マンホールカード久留米に登場のページへ

下水処理場(しょりじょう)で汚(よご)れた水をきれいにするときに発生する汚泥(おでい)を分解(ぶんかい)する施設(しせつ)です。沈殿池(ちんでんち)で沈(しず)んだ汚泥(おでい)をこの中に入れると、なかの微生物(びせいぶつ)が汚泥(おでい)を分解(ぶんかい)(消化(しょうか))して消化(しょうか)ガスをつくります。下水処理場(しょりじょう)ではこのガスを使って発電(はつでん)をしていて、作った電気(でんき)は場内の機械(きかい)を動かすのに使ったり、電力会社(でんりょくがいしゃ)に売ったりしています。

水が漏(も)れているところを見つけるために使う道具(どうぐ)です。音聴棒(おんちょうぼう)の先を水道メーターや仕切弁(しきりべん)など外に出ている部分にあて、耳当て部(=上側の丸いところ)に耳をつけて棒(ぼう)の先から伝(つた)わる振動(しんどう)を聞くことで、水漏(も)れしているところを見つけます。

耳当て部の中にある共振板(きょうしんばん)によって音が大きくなり、聞き取りやすくなります。これは病院(びょういん)でお医者(いしゃ)さんが使う聴診器(ちょうしんき)と同じしくみです。

旧下弓削取水場(きゅうしもゆげしゅすいじょう)に昭和5年に設置(せっち)され、昭和60年まで55年間、筑後川から水道用の水を旧御井浄水場(きゅうみいじょうすいじょう)に送るために稼働(かどう)していたポンプです。

浄水管理(じょうすいかんり)センターで実物(じつぶつ)をみることができます!